Report13<NEW TECHNOLOGY>

神戸に誕生した最先端のAI技術の開発支援拠点

~『Microsoft AI Co-innovation Lab KOBE』~

テレビをつけても、新聞紙面を開いても、パソコンのWebニュースを閲覧しても、今や「AI」の二文字を見ない日は皆無となっている。放送機器関係の展示会でも、クラウドやIPと並んでAIが大きなテーマとなっている。コンテンツ業界においても、生成AIをはじめ、日に日にAIに対する関心が高まっている。

今回、神戸・三宮の神戸商工貿易センタービルの24階に2023年10月に開設された『Microsoft AI Co-innovation Lab KOBE』を取材する機会を得た。Microsoft AI Co-innovation Labは、Microsoft社の顧客のビジネスシナリオの具現化およびイノベーション創出の支援のために、アメリカの本社がグローバルに展開するプログラムで、本社のあるアメリカのサンフランシスコとウィスコンシン州ミルウォーキー、ドイツのミュンヘン、ウルグアイのモンテビデオ、そして神戸の5 拠点で展開されている。神戸は、アジア唯一の施設となっている。Microsoft AI Co-innovation Lab KOBE は、一般社団法人AI Co-Innovation Labs KOBE活用推進協議会(代表理事 大川剛直 神戸大学教授・副学長)の誘致により開設され、施設の提供や管理など全面的支援を受けている。なお、同協議会は、神戸大学、神戸市、川崎重工業など産官学からなる正会員、賛助会員により運営されている。Microsoft AI Co-innovation Lab KOBEについて、同Lab所長の友井貴士氏にお話をお聞きした。 (取材・文責 染矢清和)

アジアで唯一の

Microsoft AI Co-Innovation Lab

本 誌:最初に、Microsoft AI Co-innovation Lab KOBEは、どのような設備なのかから、お話しをお願いします。

友 井:Microsoft AI Co-Innovation Labは、自社製品の開発を目的とした施設ではなく、お客様がMicrosoftのAI技術を活用し、1週間かけて製品やサービスを開発する場です。その期間は、Microsoftの技術者が同席し、合宿形式で伴走支援を実施いたします。国内に拠点を構えているため、主に国内企業の利用が中心ですが、これまでにも多数の成果が創出されており、その一部はデモスペースにて公開しています。また、動画生成AIの登場で、メディア業界のお客様からのご利用も着実に広がりを見せています。

本 誌:なぜ、神戸に開設されたのですか。

友 井:このラボはMicrosoftが単独ではなく、世界で唯一、産官学が連携する社団法人「AI Co-Innovation Labs KOBE 活用推進協議会」と共同で運営しています。

神戸が選ばれた背景には、1957年から続く神戸市とMicrosoft本社のあるシアトル市との姉妹都市関係があります。両都市は国際港湾都市として共通点が多く、多様な文化が交差する街づくりを進めてきました。こうした土壌のもと、神戸に拠点を置く川崎重工業とともに、工場空間をクラウド上に再現するインダストリアルメタバースの実証のために、Microsoft Azure上での動作解析とリアル環境へのリアルタイム反映を可能にするデジタルツインの取り組みを共同で進めてきました。

こうした経緯に加え、Microsoftの創業者であるビル・ゲイツが神戸市の栄誉市民の称号を授与されていることもあり、神戸に本ラボを誘致いただくこととなりました。個人的にも、神戸のカノープス出身として、この地にラボが開設されたことを大変嬉しく思っています。

本 誌:施設の窓から、六甲山の山並みと、神戸港が見える環境も良いですね

友 井:海と山が近くにあるのはシアトルと一緒です。シアトルは、4000m級の山ですが。

東京のお客様も開発でお越しになられますが、仕事している普段の環境と全く違うので、開発が捗ると言われます。現在はリモートワークが主体ですが、ここで一週間、膝を付き合わせて濃密な時間を、皆さんと過ごさせていただいています。

本 誌:常時、いくつものプロジェクトが動いているのですね。

友 井:スプリントルームと言う部屋が2部屋あり、2社が開発作業を行っています。期限は、最大1週間です。この部屋はホワイトボードに囲まれていて、1週間消さないで作業します。三宮は、リーズナブルなビジネスホテルが多く、宿泊も困りません。ラボで1週間でPoC(Proof of Concept)の開発をしていただくのですが、その後自社で何かしらの課題やアイデアが出てくると思います。それを、ラボで再度開発いただくことも可能です。

本 誌:このLabのメリットは何ですか。

友 井:AIの進化は日進月歩であり、個人で手を動かしているだけでは、常に新たな課題や疑問が生じます。当ラボでは、作業を進めながら、いつでもその場で疑問点を相談できる環境が整っており、Microsoftのエンジニアがリアルタイムで対応いたします。1週間の共同作業を通じて、グローバル平均で約3カ月分の開発期間を短縮できたという実績もあります。メディア業界の利用も進むなか、ABCテレビは、放送局ならではの動画をはじめとした非構造化データをAIで推論処理するプロセスの合理化に取り組み、AIを活用したワークフロー変革の可能性を目の当たりにしました。

生成AIによる画像生成は

文章の表現力が鍵

本 誌:コンテンツ業界では、生成AIによる映像制作に大きな関心がもたれていますね。

友 井:私の所属部門は、2019年より OpenAI と戦略的パートナーシップを構築しており、動画生成の領域では生成AIモデル「Sora」が公開されていますが、MicrosoftもAIプラットフォーム上で利用可能な「Azure Open AI Sora」を提供しています。例えば、この技術を活用し、テキストから神戸港で花火が打ち上がる様子をAIにより映像化することができます。

本 誌:なかなか奇麗な映像ですね。

神戸の港に花火を打ち上げる映像

友 井:こちらの映像は、自然言語で、例えば『30歳ぐらいの女性のアナウンサーが原稿を読み上げるようなシーンを生成して』と指示すると、ほんの1~2分で動画が生成されます。

本 誌:とりわけ整形美女でもなく、自然なキャラクターですね。

友 井:何も指示しないと、金髪の女性だったり、アジアの女優さんみたいになりますが、女性を生成する際、例えば『大和なでしこ』といったフレーズを加えてあげると、日本人のアナウンサーが生成できます。

本 誌:『韓流の美人』と書けば、美人アナウンサーが生成されるのですね。

日本人アナウンサー

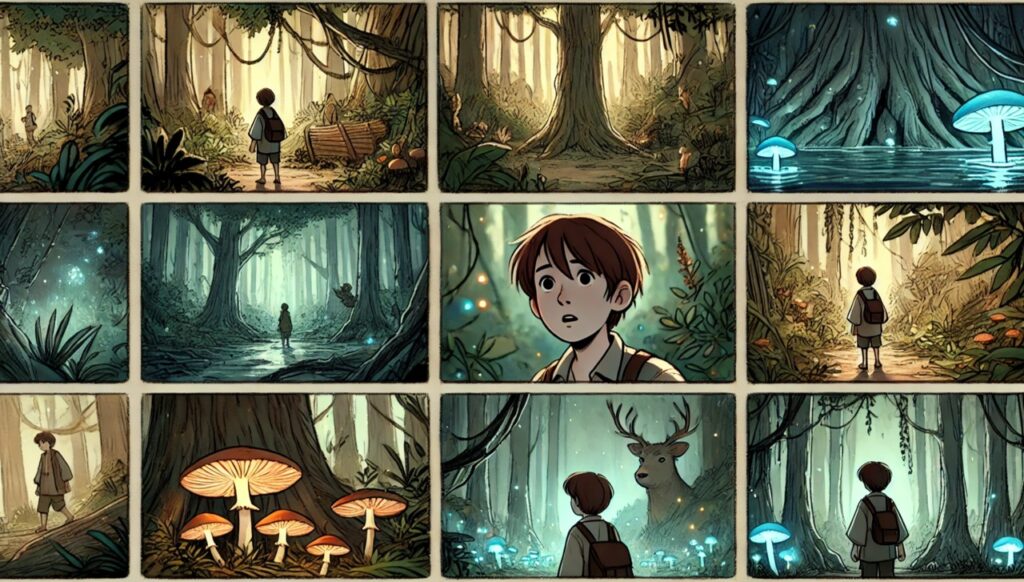

友 井:次に、Azure OpenAIの画像生成AIとSoraを活用した作成の事例をご紹介させてください。最初に生成AIに『12歳ぐらいの男の子が旅に出て、森の奥の方に歩いていくと、大きなキノコが群生する不思議な世界があり、さらに奥に進むとキノコが光り出し新たな世界へ旅立つ』といった言語を入力すると、このような絵コンテが生成されました。

本 誌:彩色もされており、奇麗な絵コンテですね。

生成AIによる絵コンテ

生成AIによるアニメの1シーン

友 井:この絵コンテをSoraにインポートし、ストーリーボード上でシーンごとにテキストを入力するだけで、CGを一切使わずにアニメーションを作成できます。さらに、その出力を実写で指示すると、リアルなキャラクターで映像化されます。

本 誌:実際に見せていただくと凄さがわかります。

友 井:今までは、テキストや画像でしかAIを活用できませんでしたが、動画も身近に扱えるようになりました。この分野でも、何かしらのものづくりを共同で行いませんかという活動を行っています。

本 誌:この施設のPR動画もAIで生成されたのですね。

友 井:お客様に対して、どのように開発支援を行っているかを言葉でお伝えするのは容易ではありません。そこで、写真に人物の動きを合成したり、お客様とのコミュニケーションの様子を動画で生成することで、理解を深めていただいています。一方で、人物には年齢や性別などキャラクター付けし、背景の詳細な描写をテキストで正確に入力しない限り、意図した映像を出力することが難しく、一定の試行錯誤が必要です。

本 誌:入力する文字情報により、出力する映像が変わってくるのですね。原稿作成能力が、問われる時代となってきますね。良い映像を生成するためには、豊かな表現力が必要だということですね。

友 井:情感などの要素を忠実に再現するには、それらをAIに的確に伝える必要があります。これが最も難しい点ですが、先述のAIアニメでは、逆光の光を表現する際に苦労したものの、AIがその実現するプロンプトを提示してくれました。最近では、関西テレビが神戸・淡路大震災の再現映像をSoraで生成し、当ラボのイベントで公開いただいたところ、特に異業種のお客様からの大きな関心を集め、今後の新たなビジネスの可能性を感じています。

本 誌:本日はどうもありがとうございました。生成AIには、テキストの表現力が重要と聞く、記者の得意分野ですし、ぜひ挑戦してみたいですね。

《あとがき》

友井さんにお話をお聞きしたあと、Labで開発した製品やサービスを展示している、デモスペースと施設内を見学させていただいた。

デモスペースには、医療産業都市の神戸らしく医療情報に特化し病院で培われたノウハウや文献を全て蓄積し、そこから欲しい情報を抽出して回答する『チャットボット』、神戸を代表する洋菓子メーカーのユーハイムと開発したベテラン職人の技を学んだ「バームクーヘンを作るAI職人」、なお、このシステムは大阪万博に出展され、会場のカフェでバームクーヘンをふるまっている。

さらに、川崎重工業と開発しているデジタルツイン技術と生成AI 対応のロボットアーム、スタートアップ企業AGRIST と開発した農産物の生育状況と市況を判断してロボットが収穫を行うスマート農場等のシステムが展示されていて、時間を忘れるほど、取材に夢中になってしまった。

所長の友井さんは、カノープス、グラスバレー、アビッドテクノロジーと、長くコンテンツ業界に携わってきた職歴を持ち、放送業界にも詳しく、終始楽しく取材をさせていただいた。